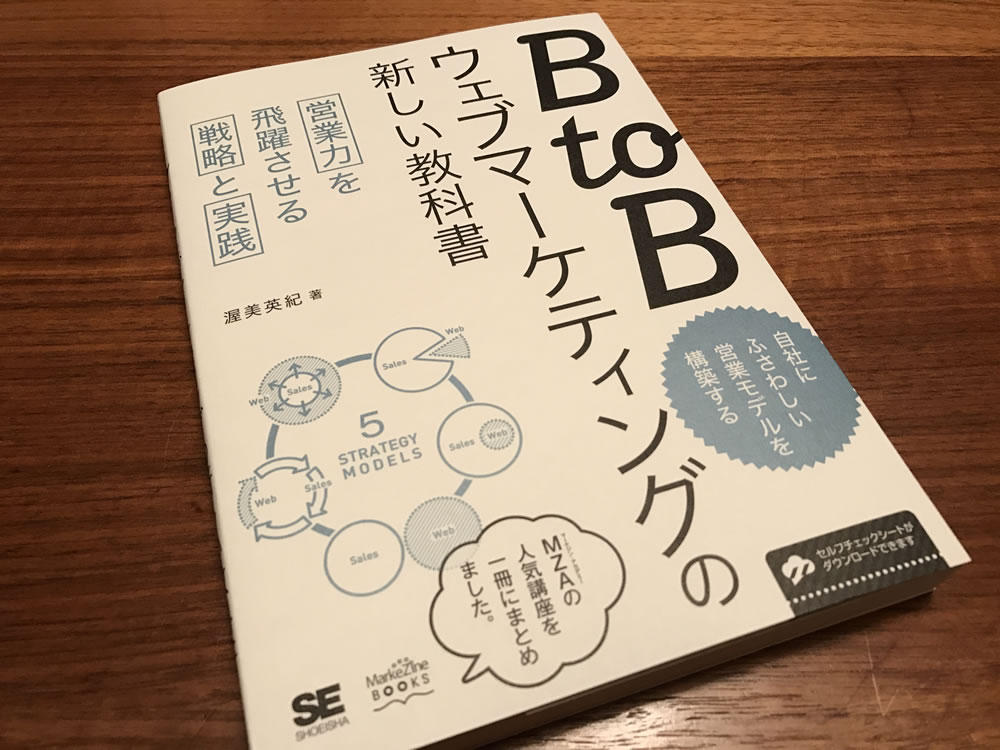

タイトル通り教科書のような一冊「BtoBウェブマーケティングの新しい教科書」

BtoB(Business to business)、つまり対企業のウェブマーケティングに関して、最近仕事で勉強する必要があり、わかりやすい本はないかと探していたところ、「BtoBウェブマーケティングの新しい教科書」(渥美 英紀)を見つけました。

著者の渥美英紀さんの本は2、3年前にも読んだことがあります。

「BtoBウェブサイトを運営している方にオススメ「ウェブ営業力 御社の営業力が躍進する75の処方箋」」で紹介した「ウェブ営業力」です。

よく見ると2010年に書いた記事でした。つまり7年も前に読んだことになります。この本はとてもわかりやすく、かつ参考になりました。7年前の記事にも「とても参考になりました」と書いてあります。

なのに、7年経った今も状況はたいして変わっていないという。7年間何をしていたんだろう・・・

「ウェブ営業力」は参考になる本でしたが、出版された2009年から8年経って、あの本に載っているウェブマーケティング、デジタルマーケティングについて、多くの企業が取り組むようになりました。

マーケティング部門だけでなく、営業部門の環境も変化し、顧客の情報収集に関してインターネットの普及により大きく変わってきています。

以前は、製品やサービスの情報を調べるためには、カタログをもらったり、展示会に出向いたり、営業担当を呼んで商談しなければなりませんでした。

今や、カタログ情報はウェブサイト上に掲載されているので、機能説明やメリットの説明をするだけでは、わざわざ時間を割いて営業担当に会う価値がなくなっています。営業には「情報提供という機能」は求められなくなり、ビジネスコンサルタントとしての資質が問われるようになってきたということです。

そろそろ次の一歩進まないと・・・ というわけで、ウェブマーケティング、デジタルマーケティングに携わる人には必須の一冊になっています。

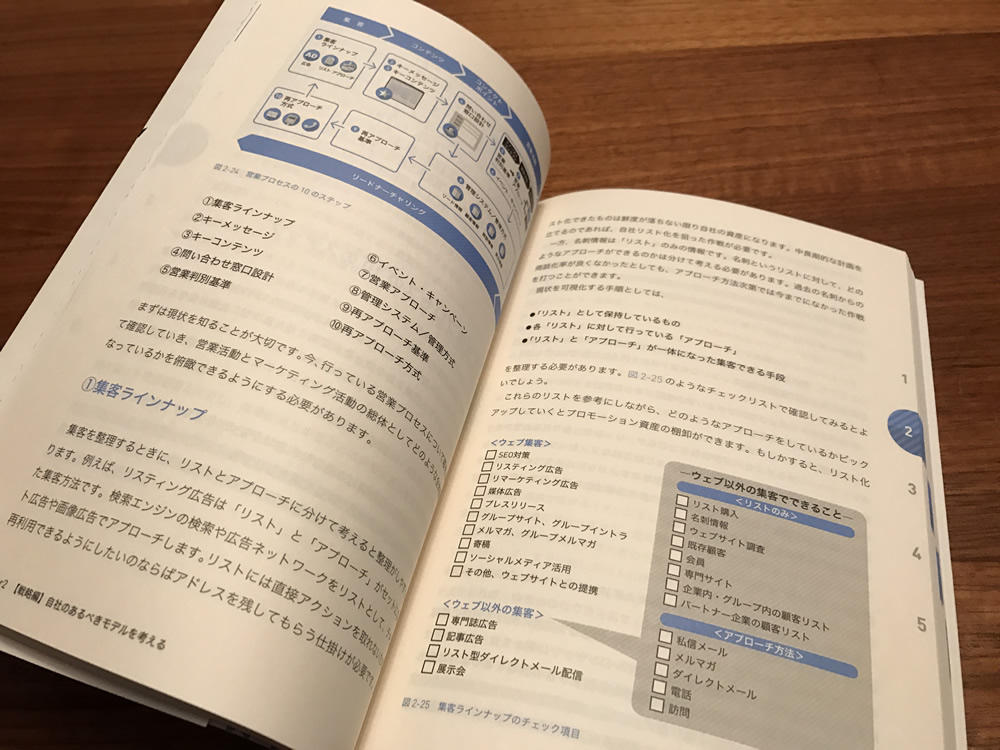

図解も多く、2色刷りで読みやすかったです。

ウェブマーケティングの取り組みに失敗した例なども載っていて、これも参考になりました。

とりあえず、問い合わせ数を増やせばなんとかなる。

そんな風に考えていたこともありますが、それじゃうまくいきません。営業に活用できるほど十分な情報を供給できなければいけないということがよくわかりました。

営業が「欲しい」と思う情報を提供できなければ、問い合わせ数が増えても、対応が後回しにされてしまったり、質の低い営業活動が増えるだけになるかもしれないということです。

根本的なところでは、「営業の課題」を理解いておかないといけない。これが抜けていたなと反省しました。

BtoBのウェブマーケティングを成功させるには、営業とマーケティングの役割が混在するので、マーケティング部門だけで企画を推進することは難しく、組織間のハードルを越えなければいけません。

これはうまくいっていない企業の多くで課題になっているのではないかと思うのですが、関連する組織の協力が必要になります。そのために3つのポイントが載っていました。

- 小さくても成功を収め、仮設の有効性を実証する

- 実行する計画を誰から見ても分かりやすく提示する

- 計画を数字(金額に換算して)で表現する

そこで紹介されていたのが「プロセス一貫テスト」です。

小規模で「集客 → コピー → コンテンツ → 問い合わせ口 → 営業連携」の流れを一貫してテストする方法です。

部門を選んで導入するという話なのですが、ではどの部門で試すか?

という話になるのですが、「事業部の選定ポイント」も参考になりました。

部門が決まると、いよいよ導入となるのですが、共有しておかなければいけないのが「目指すべき姿の共有」「実施内容の理解」「数字目標の共有」などで、これらをわかりやすいフォーマットで整理して、どんな立場の人でも理解できるようにしていくことが大切ということでした。

目標の算出をするにしても、施策の成功可否を判断するにしても、分析が不可欠なのですが、BtoB分野では分析が難しい。でも、説得力のある数字が必要。というわけで、説得力が高かい分析方法も紹介されています。

いや〜、「ウェブサイトの価値推定」「ウェブサイトからの受注額推定(年間価値)」ここまで出さないといけないのですね。ホントに読んでやった気になるだけじゃダメですね。ちゃんと実行しないと。あらためて、もっとがんばらなければいけないと思いました。

机の上に置いておいて、ちょくちょく読み直す、タイトル通り教科書のような一冊でした。